高度な技術と高価な工具のいらない木工を解説してます。

木工でドリルでの穴あけは必須ですが、垂直に穴をあけるのって難しくないですか?

私は 木工歴 5年ですが、いまだに ドリル単体では垂直に穴をあけられません。

でもドリルスタンドを使えば 誰でも簡単に垂直な穴をあけられます。

今回はそのドリルスタンドの自作手順について解説します。

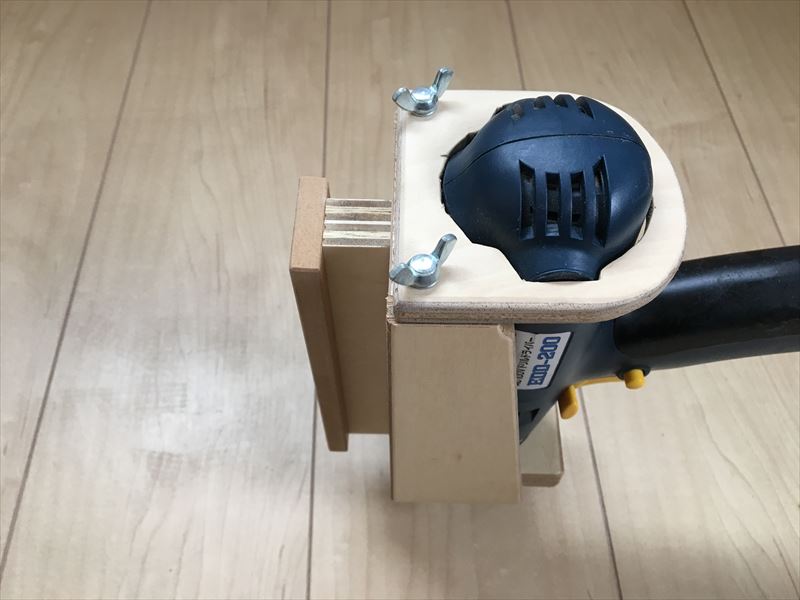

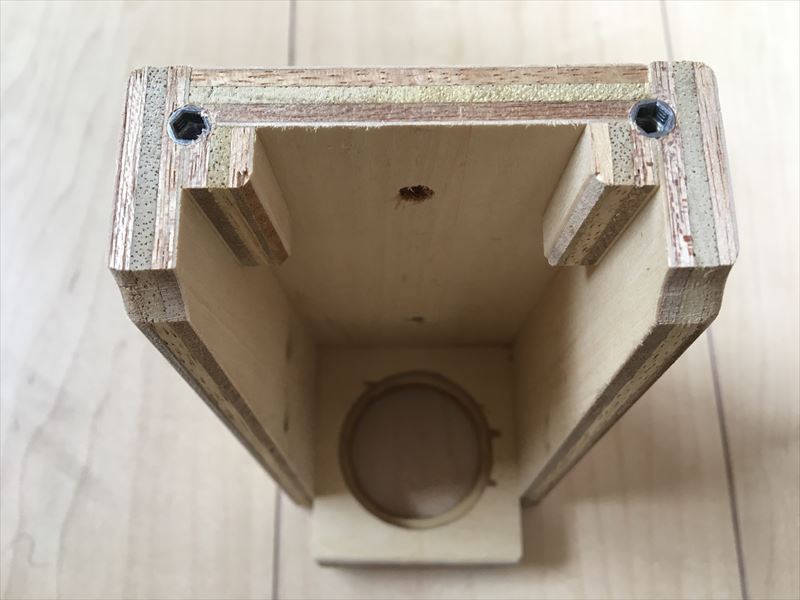

自作ドリルスタンド 完成イメージ

こんな感じです。

裏側のノブを締めるとドリルがその位置より進まなくなって深さを調節できます。

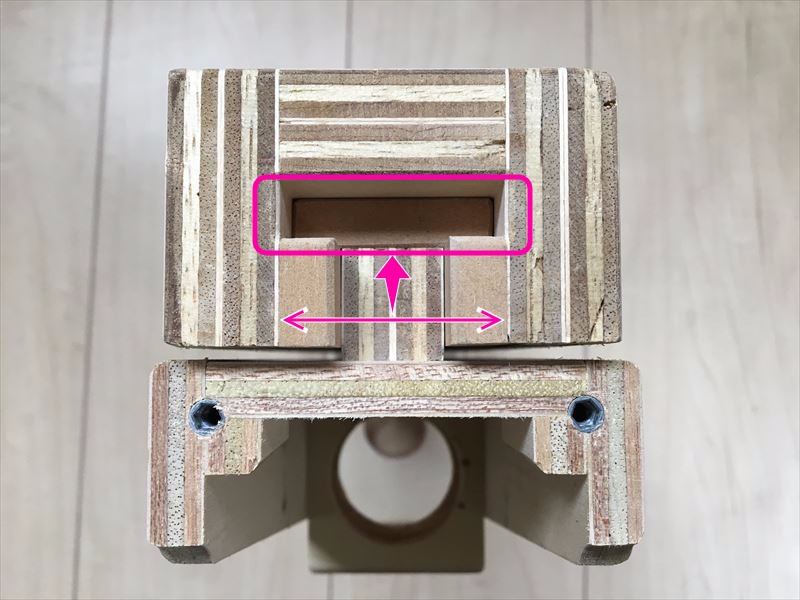

T字の溝をスライドするだけのシンプルな構造です 。

使う材料は シナ合板と MDF

材料は 厚さ 9mmの シナ合板と MDFで、材料費は1000円くらいです。

実は 今回 解説するドリルスタンドは 2代目で、初代は コスト重視で 1×4でつくりました。

1×4だと 表面が平面ではなく ガタツキがあって精度がイマイチだったので、平面がちゃんと出ていて滑らかな シナ合板とMDFです。

スタンドの高さが300mmなので、幅300mmのものを買っておくとカットが減って楽です。

カットの精度が必要なところが何箇所かあるので ソーガイドが必要です。

ホームセンターでのカットは 1mmくらいの誤差は普通に出てしまいますが、ソーガイドなら1mm以下の精度は簡単に出せますよ。

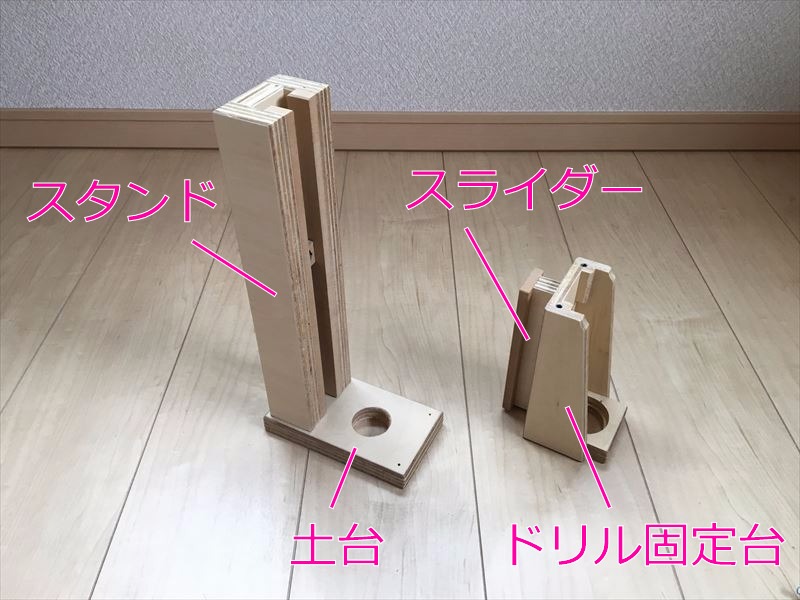

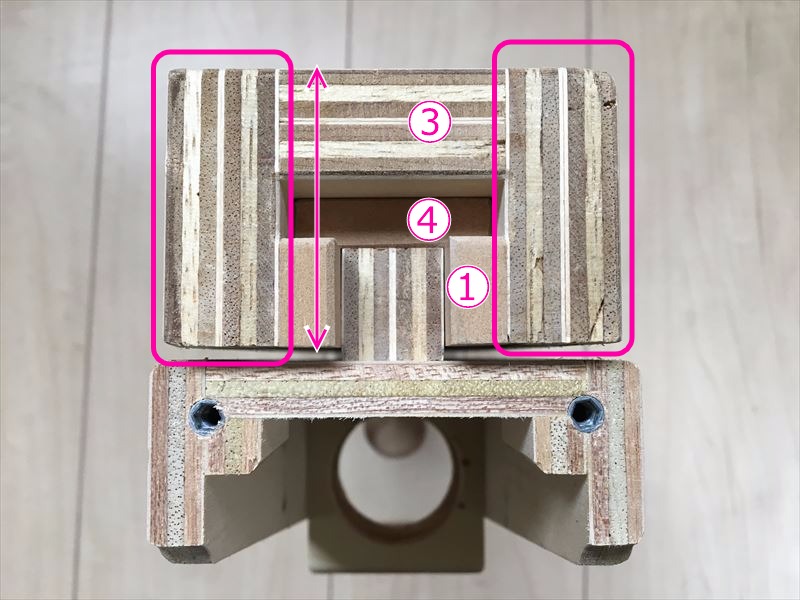

自作ドリルスタンド各部名称

説明用に自作ドリルスタンドの各部の名称を下記のように決めておきます。

自作ドリルスタンド作成手順

- スタンドをつくる

- 深さ調整機能をつくる

- ドリル固定台をつくる

- 調節しつつ 組み立てる

- 土台を取り付けて完成

難しそうに見えるところもあるかもしれませんが、基本的に根気よく丁寧にやればいけます。

根気よく丁寧にやるところは「4. 調節しつつ 組み立てる」だけです。

1. スタンドをつくる

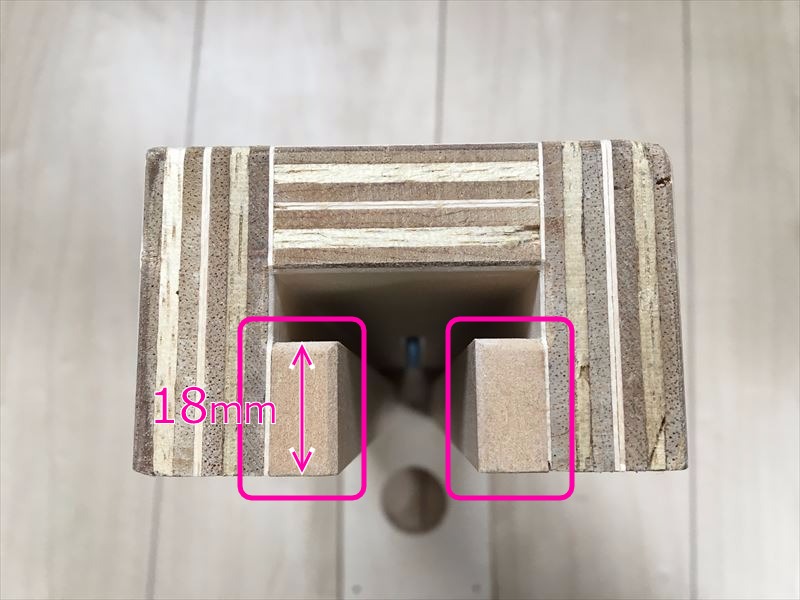

ここに使うMDFです。

正確に 18mmじゃなくてもOK。

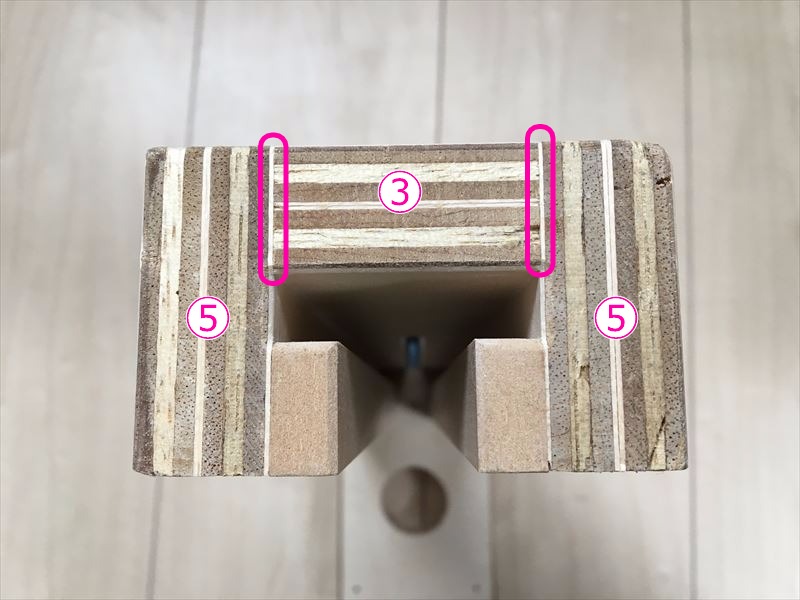

スライダーが当たる側は なるべく平面かつ滑らかに。

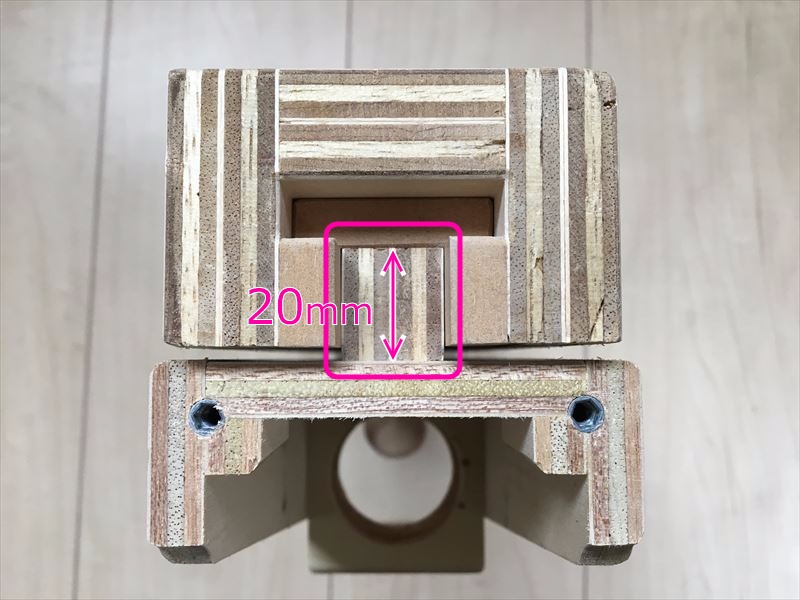

①で切り出したMDFの幅+2~3mmで切り出します。

スライダーは 最終的には 長さ150mmくらいにしますが、最初は300mmで切りだしておきます。

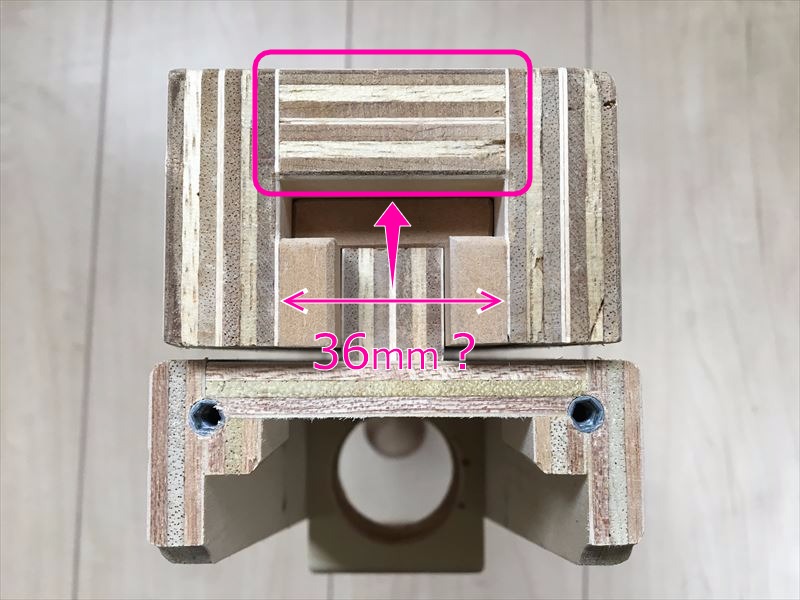

スタンド後ろ側の板の幅は、①、②で切り出した板(厚さ9mm)を 4枚重ねた 36mmのはずなんですが、板 1枚の厚さはちょうど 9mmとは限りません。

0.1mm程度違うことはよくあります。

4枚分積み重ねたときの厚さをノギスで測って後ろ側の板の切り出します。

③で測った幅で、長さは一旦300mmでカットしておきます。

①③④の板を重ねて長さを測ってスタンド横側の板を4枚切り出します。

この板は精度いらないので、ざっくり45mmでカットしちゃってもOKです。

③と⑤を接着するときに、それぞれの板が 垂直に立つように さしがね等を当てながら慎重に接着しましょう。

①の位置を出すために、②と④をぴったりくっつけた状態にセットして 接着します。

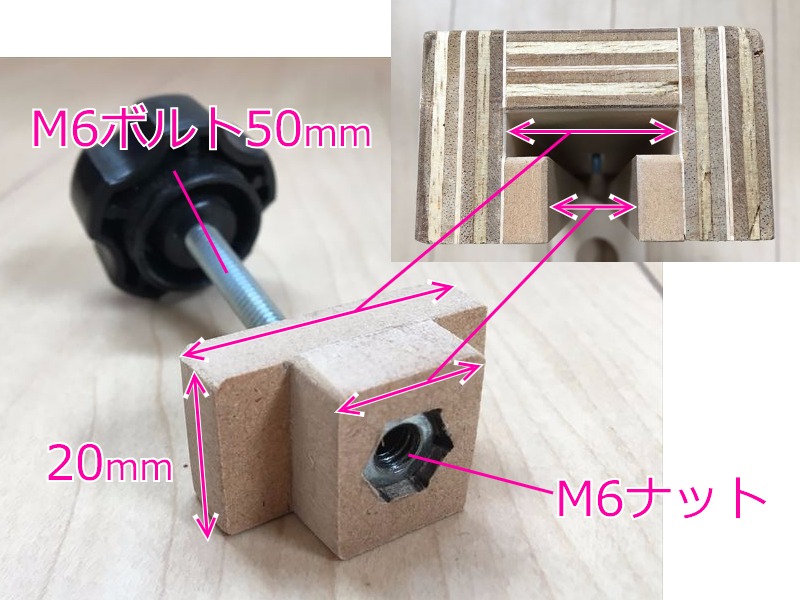

2. 深さ調整機能をつくる

穴の深さを調整できるように可動式のストッパーを付けます。

上から 100mmの位置に 8mmのドリルで穴をあけて、その穴に向かって下から二回のこぎりを入れて幅8mmの切り込みをつくります。

ここに6mmのボルトを通すので 精度はだいたいで大丈夫です。

MDFを 画像のとおりのサイズでふたつ切り出して接着します。

ナットの埋め込みは 一旦ドリルで穴をあけてからヤスリで削って六角にします。

MDFなのでゴリゴリ削れます。

ボルトのノブは以下のものを使っています。

これを使うときの注意点として、ボルトがノブに埋まる分で10mm必要なので、ボルトの長さは60mm必要です。

3. ドリル固定台を作る

ここはドリルによって変わってしまうので、私のドリルに合わせたものを紹介します。

ちなみに私のドリルは 10年以上前に買った、2000~3000円くらいの安いやつです。

簡単に加工方法の解説しておきます。

ドリルのチャックを固定する下の穴はホールソーでぴったりのサイズがあったのでホールソーであけました。

上の蓋の穴が一番厄介です。

ダイソーで売ってる「おゆまる」という お湯につけると柔らかくなって、冷えると固まる粘土みたいなもので型取りをして、その型を通りに 引き回し鋸で切り取ったあとにヤスリでチマチマ仕上げました。

ドリル固定台の精度はそれなりでOK

ドリル固定台は そこまで正確じゃなくて大丈夫です。

次の「4. 調整しつつ 組み立てる」の項で スライダーを削って角度調整するので。

とはいっても あまり雑すぎると後で大変になるので それなりに。

重要なのはとにかくドリルが固定できることです。

固定できればなんでもいいので、木にこだわる必要もありません。

私は最初はタイラップで止めてました。

スライダーをつくる

「1. スタンドをつくる」で長めに(300mm)カットしてある ②と④の板を ドリル固定台の高さに合わせてカットします。

カットしたふたつの板を接合してスライダーになりますが、このふたつだけだと位置出しが難しいです。

位置を出すために④のMDFの方を スタンドに差し込み、②のシナにボンドをつけて ④のMDFにくっつけます。

このとき ボンドは少なめ、クランプもしないで ボンドがはみ出さないようにしてください。

はみ出すと中で固まって取れなくなってしまうので。

ボンドが乾いてから ④のMDF側から ネジ止めしてしっかり固定します。

スライダーと ドリル固定台は まだ接合しません。

4. 調整しつつ 組み立てる

ここが最も重要です。根気よく丁寧にやりましょう。

ポイントは 3か所です。

- スタンドと土台の直角を出す

- スタンドとスライダーの隙間調整

- ドリルビットが直角になるようにスライダーを削る

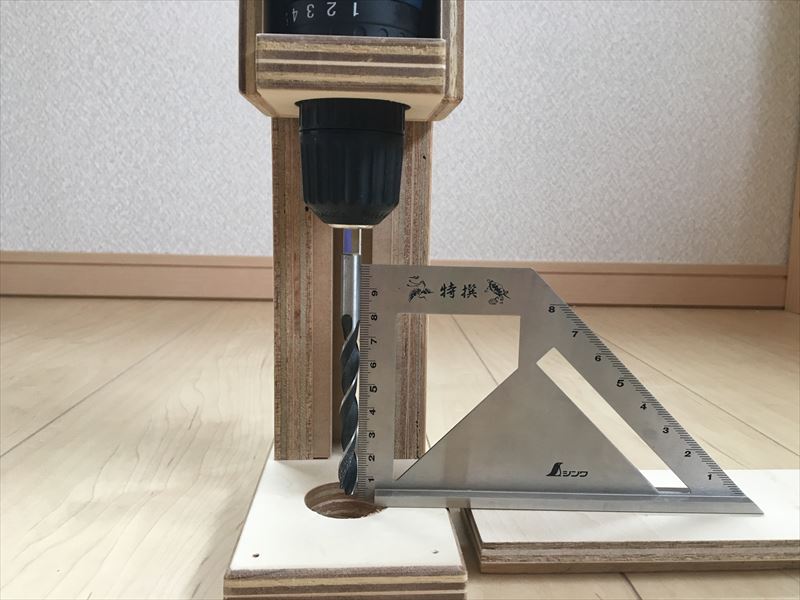

スタンドと土台の直角を出す

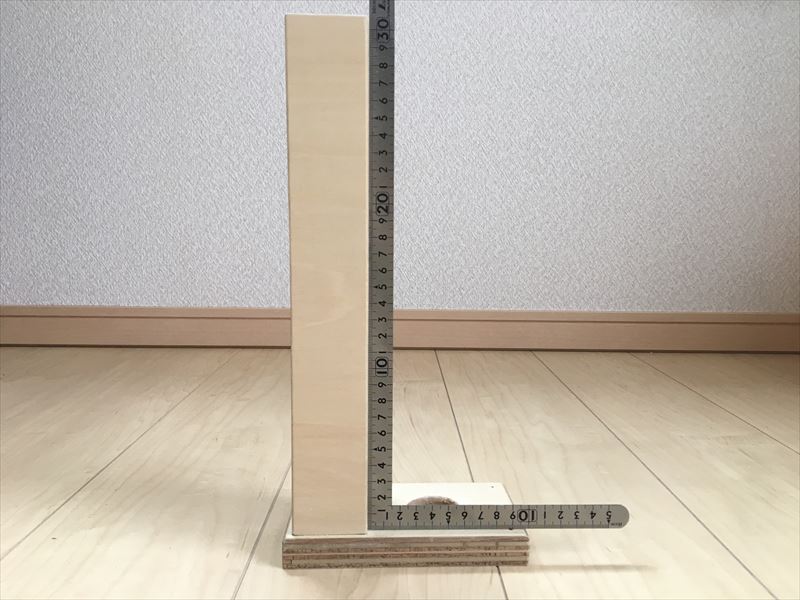

スタンドの直角を確認します。

直角になってなければ スタンドの底を削って 確認 → 削る を繰り返して直角を出します。

この画像は既に出来上がった土台の上ですが、土台を切り出す予定のシナ合板の上で直角を確認します

スライダーの通り道の直角を確認します。

側面の直角ではありません。

どっちでも ほぼ変わらないと思いますが、一応。

スタンドとスライダーの隙間調整

スタンドにスライダーを通してみると、キツくて動かないと思います。

MDFをサンドペーパーで少しずつ削って 動かせるようにしましょう。

あまりスムースに動かなくても大丈夫です。

使ってるうちに 削れて滑らかになるので。

ガタつくくらい削りすぎたら戻せないので、削りすぎるよりはキツイくらいの方がいいです。

ドリルビットが直角になるようにスライダーを削る

ここが最重要です。

穴が直角になるかどうかがここで決まります。

まず、深さ調整機能を使ってスライダーが途中で止まるようにしておきます。

ドリルにドリルビットを付け、ドリルをドリル固定台に取り付けます。

ドリル固定台をスライダーに当てて、ドリルビットが前後方向で直角になっているか確認します。

直角になっていなかったらスライダーを削る → 確認 を繰り返します。

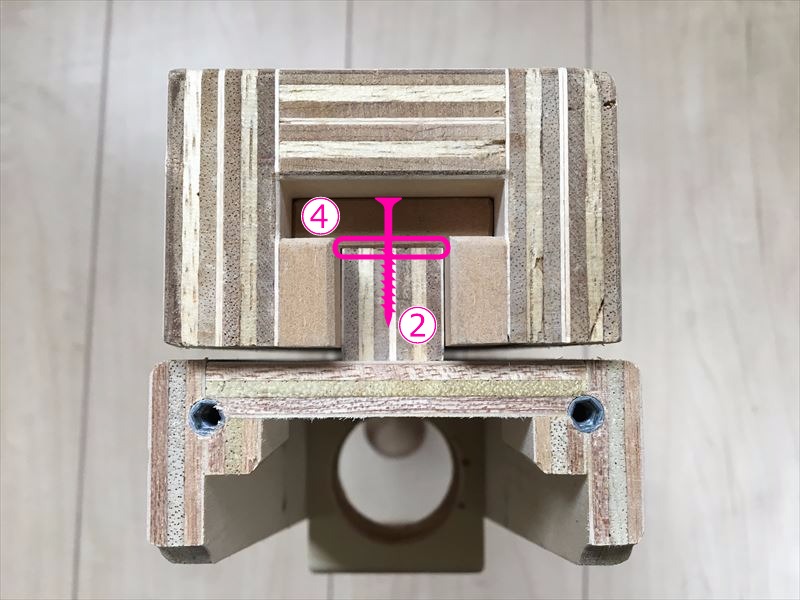

直角が出たらドリル固定台とスライダーの上側だけねじで固定します。

ネジ一本なので横方向には回転できる状態です。

この状態で横方向の調整をして直角を出すイメージができたら、一旦 ネジを外してスライダーにボンドをつけ もう一度ネジを締めつつ横方向の角度を調整します。

ボンドが乾いたら下側もネジ止めします。

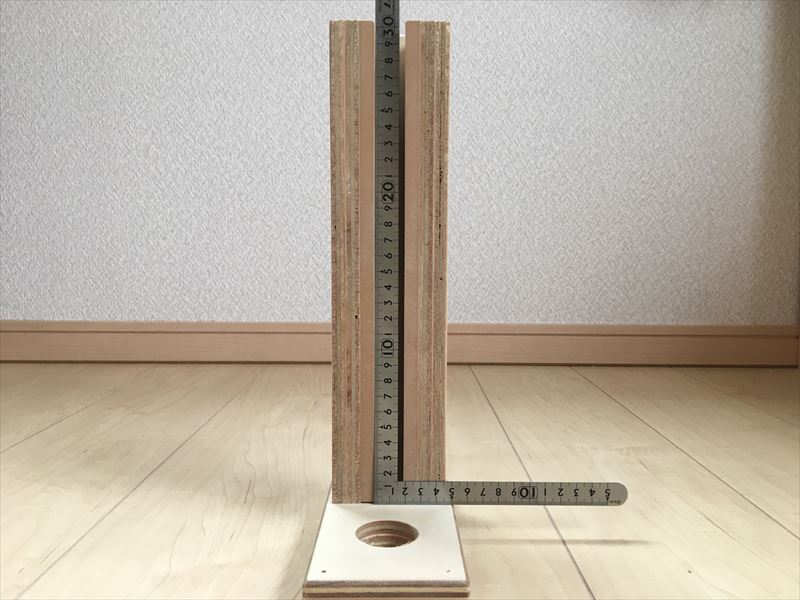

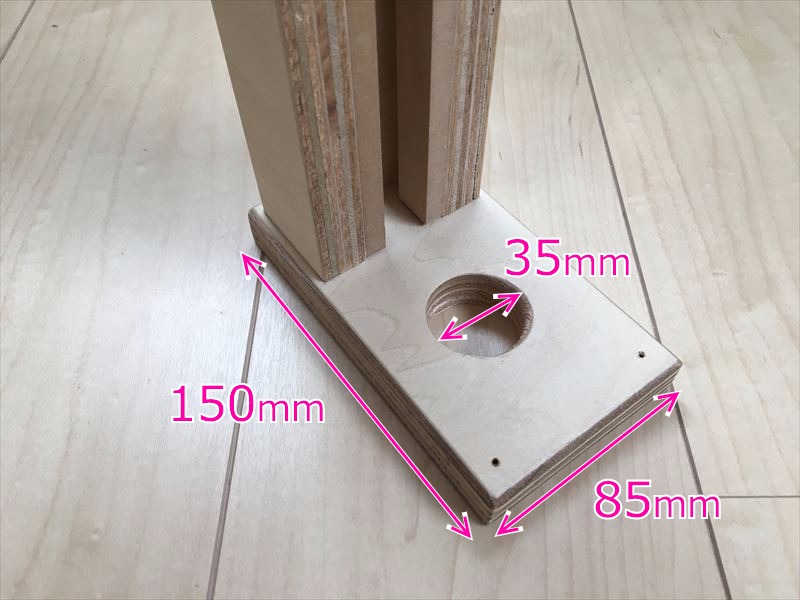

5. 土台を取り付けて完成

土台用の板を切り出します。

土台の大きさはお好みで。下の画像の数値は参考程度にどうぞ。

土台とスタンドをネジで固定して完成です。

ネジ以外にある 4つの穴は……。

おまけ:拡張機能

個人的に30mm×40mmの角材をよく使うのですが、木口にダボ用の穴をあけることが多かったので、下の画像のような専用の冶具をネジで取り付けられるようにしたら、めちゃくちゃ作業が捗りました。

このようにアイデア次第で 機能を拡張できるのも自作のメリットですね。

はじめから それを考慮に入れた土台を作っておくのもいいと思います。

まとめ

見た目の良いアマチュア木工の接合はダボがメインになりますが、ダボ穴は 垂直、深さ、位置の精度が必要な上、数も10ヶ所以上必要な事も多く かなり手間がかかります。

でもこのドリルスタンドがあれば 正確なダボ穴が量産できるので ダボ接ぎが億劫じゃなくなりますよ。

正直 つくるのには結構手間が掛かりますが、一度つくってしまえば 絶対重宝します。

私は 重宝しすぎて ドリルを買い替えられなくなりました。

固定台がドリル専用品だから 作り直すのがめんどいので。。

なので ドリルを買い替える予定がある場合は、先に 買うことをおすすめします。